Un soir d’octobre 1985 – vingt et une heures –, Godefroy se prépare à couvrir un long papier agrafé ( 4 x 1,70 m) au fond de la scène, le temps d’un concert – 2 heures – rondement mené par Steve Lacy, Steve Potts, Irène Aebi – deux saxos, une chanteuse. Le peintre a pris le parti risqué – moins spectaculaire – d’évacuer la couleur pour user de graphite, de plombagine et du jeu des gris-noirs-blancs-mats-brillants – espace d‘un dessin traité comme peinture.

L’événement est à chaque fois unique, le déroulement inattendu, la tension extrême. Première expérience, deux heures pour exécuter. « La couleur demande du temps. » Pas de regret. Le papier est tendu, baigne dans une lumière rose, dorée, blanche, bleutée au gré du jeu des projecteurs. L’éclairage du spectacle est à peine supportable… Les partitions sont dressées, les pupitres chargés de propos d’artiste, support du chant, amorces de grandes libertés des phrases. Il s’agit de propos de Braque dont la tombe n’est pas à cent kilomètres de là, au bord d’une falaise. D’ailleurs, tout le monde, ce soir, est au bord d’une falaise… Le chant scandera de temps à autre une phrase de ce peintre, tremplin pour le souffle, lancé de la ligne mélodique improvisée. Godefroy rêvait de jouer une telle partition… Quoi de plus adéquat et de plus réalisable, ce soir !

Sur la scène, matériel et matériaux sont réunis : un old fine, du diluant pour la pâte, des poudres, des crayons, des tampons… Le sol est jonché de photographies de paysages marins, noir et blanc, gris de toutes nuances. Elles sont passées entre les mains des musiciens avant le concert, comme une information essentielle… avant pour après… aujourd’hui pour hier… ce soir, pour un temps sans temps… Pour une fois et toujours comme ça… Ce faisant, il a glissé à l’oreille du musicien : « ce soir, j’fais du Gréco ! »

La scène ressemble encore à un paysage zen aux éléments minutieusement agencés : photos, pinceaux, pupitres, instruments fichés au sol, un vaste horizon de papier calme et blanc… et du noir tout autour, source de la perturbation à venir. Un instant émergent des ombres, des passant, des flashs. Le peintre est assis dans un silence souverain, la tête dans les mains, dans les pinceaux déjà, occupé à rassembler les forces, les souvenirs, les raisons… Pourquoi le désir de cette tourmente ? Un temps pour méditer avant de commencer. […]

« J’ai le souci de me mettre à l’unisson de la nature bien plus que de la torpiller… » Une amorce dans le solo au départ. Saxo des anges. Positionnements, mesures – repères – bandes adhésives, bordures collées, sur le papier – canalisation du débordement à prévoir – hors délire. […]

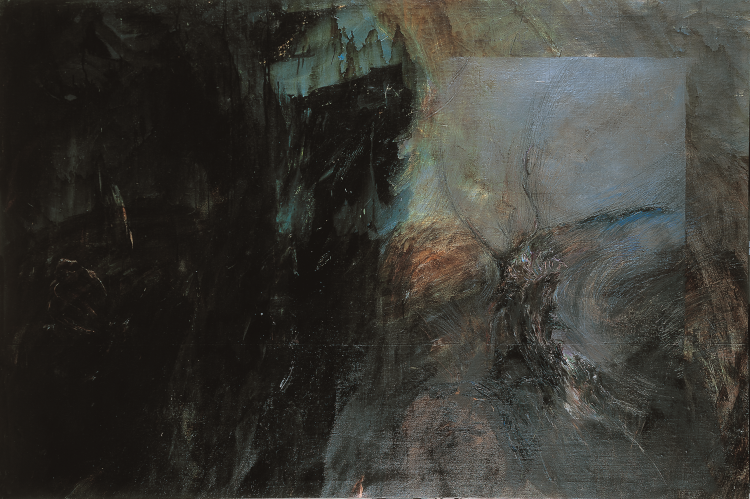

« Il faut arriver à une certaine température qui rendent les choses malléables… »… Maintenant des plans se sont formés… Les gris se lavent, se galbent, s’étiolent, effacent progressivement les bandes laissées vierges un temps. Mais leurs bords extrêmes retiennent… je ne sais quoi… d’une pâle frontière à peine perceptible. Marques déjà passées de l’affrontement au blanc, juxtaposées aux traits plus insistants, aux à-plats plus concentrés, plus décisifs, mordants, prolongeant, achevant – complétant – dégradant – superposant – recouvrant – excédant ou reliant doucement les plans épars, les masses morcelées d’un tout en pleine débâcle […] De grands intervalles laissés blancs attendent leur traitement. Comme si la musique ne les avait pas encore investis. Le processus s’est en effet ralenti. Au profit d’un peaufinage des surfaces noircies […] Le papier s’obscurcit avec la nuit. La dépression des plans se prononce : « je suis confronté en permanence avec l’obscurité que prosaïquement j’appelle le mal. » (Godefroy) […]

« Les moyens limités engendrent les formes nouvelles, invitent à la création, font des styles… » Une photo est là, toujours suspendue, au bord gauche, pour la mémoire vive qui absorbe traits, couleurs, formes se détachant doucement de sa matière, comme vomie, expulsée, éjectée. L’image est tamisée par le cerveau et s’étale du bout des doigts qui se sont mis à penser et à opérer sa conversion toute arithmétique : « j’écris avec la photo et je m’exprime avec la musique » (Godefroy). Dans un moment de transition, il dit vouloir faire « quelque chose de presque noir ». Et l’inimaginable travail de finesse ne cesse dès lors de ne pas… pas à pas… ne pas s’investir. À moins d’un mètre, il faut la bonne distance. Toutes ces brillances estompées, ces coups de crayon absorbés, ces couches superposées, ces fragments poncés à des intensités variables.

Comment les voir ces noirs ? Les odeurs de térébenthine flottent dans la pénombre spectaculaire. Avec la mine de plomb, une odeur particulièrement vive d’un encens particulièrement fort. Pour l’office. En coulisse. Le peintre ne cesse de répéter qu’il n’y voit rien, qu’il est aveuglé par le trop blanc – le luminant –, le trop prenant. À quoi maintenant il va falloir faire la peau… lui trouer les os… lui caresser sa courbure… nuancer son indifférencié… qu’il faut traiter de tous ses noms… par tous ses surnoms… renverser son anonymé… Lumière / mulière… meurtrière… Faut la casser, l’insupportée, la traverser. Déchirer. Feindre. Ébranler. Autrement l’imaginer. La tête renversée, la faire de nouveau rentrer dans son noir… « J’ai devant moi un vrai miroir » (Godefroy). […] Et dans le silence total… souverainement… de passage… se détache légèrement rêvé noir bleuté… un paysage…

Robert Carmyne

« Denis Godefroy (1949-1997) », France, Somogy Éditions d’Art, 2003, p.88.

In Robert Carmyne, Jean-Claude Thévenin, Godefroy, Nuits d’ébauche, Rouen, Imprimerie Morault, 1986.